Cuando yo era peque, tenía varios amigos bastante enganchados con lo de las tragaperras. Ellos ya trabajaban, y se lo podían permitir. A mi me daba bastante apuro fundirme por la ranurita las pelas que me daban mis viejos.

Lo cierto es que debo ser de los pocos de mi generación que jamás han gastado un peso en las tragaperras (en los videojuegos sí, claro, desde el Double Dragon al Ikari Warriors, pasando por los pinball).

Creo que me salvé de esa adición por mi poco apego por el dinero. No me causa especial ilusión ganarlo y me jode mucho perderlo tontamente. Sin embargo, esas máquinas se basan en un mecanismo de defensa psicológica por el cual se olvidan las derrotas y se sobreponderan las victorias o momentos placenteros.

De esta forma, la tragaperras te quita poco a poco, lo cual es poco doloroso; y te da de sopetón, lo cual es altamente gratificante (sobre todo para el que anda justo de dinero, que es precisamente el que juega a esas cosas). De todas formas, estoy harto de ver lo poco que el afortunado ganador tarda en fundirse el premio. Muchas veces, el dinero no llega ni a salir del bar.

Porque aunque la percepción subjetiva del jugador es que gana, que es un buen negocio, la realidad es evidente: esas máquinas las han puesto ahí para recolectar dinero. Luego en una reiteración suficientemente larga de jugadas, para anular el efecto del azar, es evidente que acabas perdiendo dinero...que acaba en el bolsillo del empresario que las pone.

Esto lo sé bien, porque el primer móvil que vi en mi vida (dentro de un BMW, de aquella pesaban un quintal) era el del padre de una querida y farlopeira amiga, que precisamente trabajaba con las tragaperras.

¿Que por qué hablo de estas cosas? Bueno, primero por añoranza de mi vida de pilier de bistrot, como dicen los franchutes. Los bares de barrio, con sus tragaperras y sus sol y sombra, y sus posters con la alineación del equipo local; dejan paso a las cafeterías de diseño de grandes cristaleras, con nesteas y el platito de patatas fritas, servidas por un camarero que podría ser Lord Chambelan.

Pero es que el otro día, se me ocurrió que estas máquinas permiten una analogía perfecta con el capitalismo.

Imaginemos un trabajador, que acaba de cobrar la nómina al salir del chollo (ya hablo como los gallegos, en Madriz decíamos curro), y se va a su bar de confianza a tomar un carajillo (¿sabrán los camareros de hoy en día preparar un carajillo?). Supongamos que se enrabieta y empieza a jugar a la tragaperras (la sabiduría popular es inconmensurable a la hora de nombrar las cosas).

No sabemos si tendrá suerte al principio o no. En unas pocas tiradas puede que le haya sacado (en argot de ludópata) a la máquina algún premio y con ello se pague el carajillo e invite a los conocidos.

Pero pongamos que el currante se pica con la máquina, sea animado por la primera racha de suerte, invirtiendo su premio, sea porque quiere recuperar lo perdido. Y mete, y mete, y mete.

¿Cuál es el final de ese proceso? ¿A dónde conduce esa reiteración de acciones? Creo que todos lo sabemos: el pobre hombre llegará a casa habiéndose fundido toda la paga del mes. Ello pasará tarde o temprano, pero es evidente que, si no deja de jugar, llegará un momento en el que no tendrá otra chapa (¿como le llamabais vosotros a las de 25?) que meter.

Normal, la máquina no devuelve todo lo que recibe, sino que se queda una parte. Y es que, el fin último de la máquina es hacerle ganar dinero a su dueño. ¿Obvio, no?

Imaginemos que en toda la tierra, como si el mundo del principito se tratara, sólo hubiera un habitante, el cual tendría en su bolsillo todo el dinero del mundo. E imaginemos asimismo que sólo hubiera una maquina tragaperras en el mundo. El pobre hombre, aburrido de su soledad, jugaría de vez en cuando a la tragaperras. Total, qué más da, si sólo son cinco duros y él posee todas las riquezas del mundo. Sólo es una monedita de vez en cuando. Y además, a veces hasta gana y todo.

Si hacemos tender este sistema al infinito, después de n años ¿cuál será el resultado? Es evidente hasta para un niño: el hombre será pobre, y todas las riquezas del mundo estarán en la bandeja de la tragaperras.

La máquinita, en apariencia inofensiva, de vistosos, centelleantes, hipnóticos colores, habrá engullido por su ranurita todas las riquezas del mundo, que ahora yacen en su vientre.

¿Y qué es del hombre rico? Pues que, evidentemente, ya no tiene nada. Es pobre. Pero como es honrado, y le enseñaron a respetar lo ajeno, asumirá su derrota pues al cabo jugó porque quiso, o así lo cree él, y se retirará a morir en una esquina. Al pobre idiota no le enseñaron la verdad fundamental del casino: la banca siempre gana.

Esa máquina tragaperras, es el capitalismo.

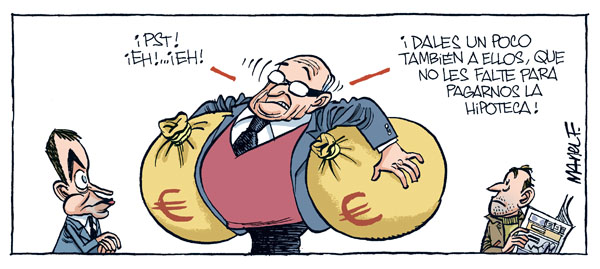

Capitalismo, dícese del sistema que recompensa al rico por el hecho de serlo. Convertido en un buble infinito, en círculo vicioso, en este sistema el rico se hace cada vez más rico y, como consecuencia necesaria de lo anterior, el pobre es cada vez más pobre (aunque tenga quizá más billetitos, que cada vez valen menos).

No sé si a alguien le supone un descubrimiento esto: el fin del capitalismo es la concentración de capital. Este sistema legitima que un rico reciba dinero por el hecho de serlo.

A modo de ejemplo: el patrimonio personal estimado de las dos personas más ricas del mundo (Warren Buffett y Carlos Slim) es superior al producto interior bruto de los 45 países más pobres de la tierra.

De seguir operando este sistema, es evidente que, transcurridas un número suficiente de tiradas, turnos, jugadas...el fin último es que todas las riquezas del mundo irán confluyendo en cada vez un número menor de personas (no necesariamente físicas). Es decir, unos pocos lo tendrán todo, y el resto de la humanidad no tendrá nada y, además, estará infinitamente endeudada.

Tal es el único fin posible de un sistema premia la posesión de capital con más capital.

Esta verdad se hace evidente a todo el que haya jugado al Monopoly. El que tiene suerte las primeras tiradas, termina por hacerse con todas las propiedades, y al final del juego no deja de recibir más y más dinero, arruinando incluso a...¿la banca? ese es el nombre que recibe, pero no, es el Estado. El jugador que más tiene (a quien sí que se podría llamar con propiedad "la banca") llega a hacerse con todos los billetitos de colores del juego (¿os acordáis, con el símbolo del trenecito?), así como con todas las propiedades. Mientras tanto, el resto de los jugadores tienen miedo de tirar, pues cada movimiento que dan sólo les sirve para endeudarse cada vez más, como la mariposa revolviéndose en la tela de la araña.

Al menos, el Monopoly tiene una ventaja: los jugadores comienzan la partida en una situación de igualdad. Nosotros, en cambio, venimos del franquismo. Nuestra democracia dio por buena la distribución del juego y, a partir de ahí, todos a jugar.

Es evidente: los que más tienen, cada vez tienen más. No es casualidad, es que la tragaperras está concebida para eso, para desplumar pardillos, haciéndoles creer que a veces también ganan (memoria selectiva).

¿No os lo creéis? Coged gráficas, interpolad las curvas, extraed por aproximación la función polinómica que las simula y hacedla tender al infinito.

El capitalismo nos hace creer que también es beneficioso para nosotros, pero lo cierto es que mi generación no tiene NADA, y además le debe al banco el valor de su trabajo de los próximos 10, 25, 40 años si es soltero (y peor lo tiene la siguiente generación, que habrá de endeudarse para poder siquiera estudiar).

A cambio del trabajo de media vida, ha comprado un montón de ladrillos, montón que supuso levantarlo unas pocas jornadas de trabajo a otro trabajador. Otro trabajador que tendrá que trabajar media vida para comprar uno de esos montones de ladrillos que él mismo construye cada día.

Eso es el capitalismo: Robar a los pobres para dárselo a los ricos. La máxima de Robin de Serwood, invertida y convertida en sistema económico.

Imaginaos nuestro querido planeta, con todas sus formas de vida, sus desiertos y selvas, el agua y el aire, plantas y animales, a toda la humanidad en su fascinante diversidad. Imaginaos esa pequeñita bola azul y blanca, en el cajón blindado de una colosal máquina tragaperras.

Ése es el final de esta partida, con estas reglas. Reglas de juego que no ha puesto ningún Dios, sino personas, como tú y como yo, interesadas en que sigamos jugando con su baraja trucada.

¿Es ese el destino que queremos? No es que otro mundo sea posible, es que es necesario construir otro mundo en un futuro, o no habrá futuro.

Un mundo en el que cada uno viva del fruto de su trabajo, y no del trabajo de los demás. ¿Soy un demonio o un lunático por proponerlo? ¿Es esto tan extraño, tan excepcional, tan grave? Debe serlo, pues millones de personas han sido encarcelas, torturadas, asesinadas, por defenderlo.

En el siglo XV, los gallegos protagonizaron una serie de luchas contra el sistema feudal establecido, que recibieron el nombre de guerras irmandiñas.

Desgraciadamente, a los éxitos militares no siguió un plan político y económico alternativo al sistema que combatían. Al no aprovechar la coyuntura favorable en que los nobles estaban huidos o en retirada para crear un nuevo orden social, la clase privilegiada se reagrupó y cargó contra el campesinado con una fiereza extrema (el mariscal Pardo de Cela recomendó al Conde de Lemos que "yinchiese os carvallos de vasalos"). Esa brutal represión logró extirpar de los gallegos el gen de la revuelta durante cinco siglos.

Aquellos años heroicos quedaron resumidos en las crónicas con una bellísima frase, que algún día me gustaría que sirviera para narrar la época que me tocó vivir:

No hay justicia ni a quien reclamarla. Por eso se levantaron las gentes, con permiso real, según unos, sin el permiso real, según otros. Había llegado el momento en que los gorriones habían de correr tras los falcones.